Восточная трибуна

Научно-аналитический портал, открывающий доступ к уникальным историческим и религиозно-философским материалам, а также посвященный политическим, экономическим, научным и культурным аспектам жизни государств Азии, Ближнего Востока и Африки

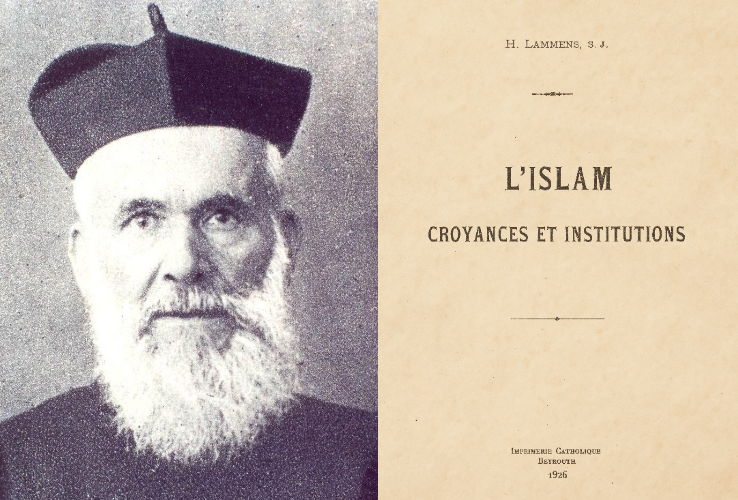

Анри Ламменс. Ислам: верования и институты. Отрывок (алимы, отсутствие богослужения, отсутствие духовенства)

27 февраля 2025

-

Источник изображения: ot-portal.com

Алимы. Алимы считаются признанными интерпретаторами «согласия». Один хадис называет их «наследниками пророков». В случае сомнений для разрешения проблем совести или определения спорных пунктов вероучения простые верующие обращаются к ним. Получаемые ими письменные ответы основываются на текстах Корана, на Сунне, на учении одной из четырех школ и, наконец, на иджмаʻ. Эти ответы образуют фатва, решение; отсюда наше слово «фетва». У правоверных фатва ценится настолько, насколько ценятся аргументы, на которых основывается решение. Авторы этих фатв, когда у них официально запрашивают их решения, именуются муфти – буквально «дающий фетвы». Эти представители совещательной юстиции занимают отдельную позицию в корпорации алимов. В Турции алимы именуются ходжа, в Персии и Индийских провинциях – мулла (от маула, учитель).

В эпоху Османской империи верховный глава алимов и муфтиев носил титул шайх ал-ислам. Это звание ранее присваивалось многим известным юристам. В Турции он занимал положение после великого визиря. Он выполнял обязанности министра по делам религий. После Абдул-Меджида под влиянием концепции всемирного халифата этот чиновник приобрел обыкновение говорить о всемирном исламе. С религиозной и доктринальной точки зрения его престиж превосходил престиж султана-халифа. Но поскольку именно халиф назначал его и мог в любое время сместить, то такая предосторожность гарантировала власть от любых поползновений в сторону его независимости. Эту функцию упразднили кемалисты (1924) и заменили на «Департамент религиозных дел».

Отсутствие богослужения. В исламе отсутствует как духовенство, так и богослужение в собственном смысле слова. Эта лакуна частично скрыта тщательно разработанным ритуалом, определяющим совершение молитвы и паломничества, сложными предписаниями, относящимися к узаконенной чистоте. Только суфии на своих собраниях зикр организуют нечто похожее на церемонии богослужения. Наряду с песнопениями и танцами, они включают в себя возглашение литаний [1], особых у каждого братства суфиев (см. ниже). Уже Абу ал-‘Ала’ ал-Ма‘арри (ум. 1057) высмеивал эти действа. Ортодоксия с осуждением относится к этим проявлениям, равно как и не проявляет энтузиазма по поводу подсветки мечетей и минаретов в определенные праздничные дни, по поводу процессий во время эпидемий чумы, празднований мавлида святых и вали и по поводу других церемоний, которые прерывают монотонность формального культа.

Мусульманская пятница не обнаруживает ничего общего с субботой или воскресеньем. Она не предполагает, как мы это видели, обязательного еженедельного отдыха. Правоверный должен просто прийти в мечеть, чтобы присутствовать на публичной молитве в полдень. Помимо публичности, отличием этой молитвы от других является хутба, или предшествующая ей проповедь, всегда на арабском языке. Имам, на которого возложена задача произнести эту проповедь с высоты минбара, кафедры, именуется хатыбом (хатиб), проповедником. Первоначально в каждом городе и провинции был только один хатыб; этот пост был предназначен для правителя или его представителя, если дело происходило за пределами столицы. Проповедующий должен находиться в состоянии ритуальной чистоты. Для публичной пятничной молитвы требуется участие по меньшей мере 40 верующих. Хатыб проповедует только в главных мечетях, или джами‘, за исключением масджид, или второстепенных мечетей. Основными частями хутбы являются хамдала, то есть восхваление Бога, «молитва за Пророка», пожелания – ду‘a’ –всем правоверным, начиная с местного правителя, а также более или менее пространные цитаты из Корана.

Традиция хутбы не смогла создать в исламе литературу, которая хотя бы отдаленно напоминала красноречие христианской кафедры. Ее чопорный стиль сдерживается пристрастием к ассонансам, или садж‘. Разработки и наставления, из которых она состоит, не выходят за рамки общих соображений, они часто заимствуются из сборников, особенно в тех регионах, где арабский является лишь мертвым языком. Эти сборники составляются в соответствии с циклом богослужебного года – пятницами и другими праздниками. Хутбы, автором которых является Ибн Нубата (ум. 984), остаются эталонами жанра.

Основной интерес представляет та часть хутбы, которую хотели сопоставить с нашим Domine salvum fac [2], с той разницей, что она характеризуется в гораздо большей степени, чем в христианской литургии, проявлением политической лояльности. Особо отметим молитвенные возгласы, в которых призывается Божие благословение на правителя страны, князей и всех мусульман. В истории ислама привилегия чеканки монет (сикка) и право на хутбу всегда рассматривались как внешние символы политической независимости и суверенитета. Опустить упоминание правящего принца в хутбе было для него равнозначным объявлению о лишении власти. Совершать хутбу от его имени означало освобождение от клятвы, принесенной ему. Именно здесь кроется вся тайна того значения, которое различные мусульманские режимы не прекращали придавать хутбе, а также политический смысл, который мусульмане видят в этой церемонии.

Вот отрывок из хутбы, распространенной в Хиджазе в эпоху короля Хусайна б. ‘Али до того, как он стал претендовать на халифат [3]. Этот пример также показывает, что хутба может содержать политические требования. Хусайн принял титул «короля арабов», который у него оспаривали не только в Европе, но и независимые эмиры на Аравийском полуострове, ревниво относящиеся к своей автономии. «Боже! Защити твоего слугу, сына твоего слуги, стража твоего верного города и города его предка, господина пророков (Мухаммада), шерифа и эмира Мекки, короля арабских стран, нашего господина и учителя, шерифа Хусайна! … Даруй процветание всем вождям мусульман, пошли погибель всем богохульникам, и еретикам, и любому, кто замышляет зло твоим правоверным, от востока до запада». К этим молитвам присутствующие присоединялись ревностным Amîn!

Теория рассматривает халифа как временного вождя мирового ислама. С этим титулом его имя должно было прозвучать в хутбе. Обстоятельства не всегда позволяли осуществить это, поскольку некоторые властные структуры возражали против такой демонстрации, понимая ее политический смысл. Именно поэтому возник обычай «молчаливой» или внутренней хутбы. Не произнося никакого имени, как если бы трон был «вакантным», хатыб, прежде чем упомянуть местного правителя, ограничивается молитвой за «халифа мусульман». Эта формула не такая безобидная, как может показаться. Это может означать только чествование властей предержащих, поскольку следует учитывать, что халифат не подразумевает какой-либо особой духовной или чисто религиозной прерогативы.

В Марокко ничто не препятствует «открытой» хутбе во имя султана – одновременно халифа и правителя страны. Другой страной с открытой хутбой является Египет (во имя короля Фу’ада). В Ираке и регионах, находящихся под властью хашимитских шерифов, хутба совершалась во имя их отца – бывшего короля и халифа Хусайна. В Афганистане и в ваххабитских землях после имени правящего суверена ограничиваются упоминанием in globo [в целом] «остальных мусульманских эмиров». В Республиканской Турции арабский язык был вытеснен турецким, подобно тому как без колебаний были упразднены все намеки на халифат в хутбе, структура которой была полностью изменена (см. последнюю главу). В Тунисе, в Индийских провинциях, в Сиро-Палестине и в Египетском Судане это упразднение рассматривается как «временное», в ожидании решения мусульманского конгресса.

Отсутствие духовенства. Отсутствие литургии и религиозных церемоний делает неуместным существование класса служителей, специально предназначенных для руководства богослужением. Что касается духовной заботы о человеческих душах, то мусульманская ортодоксия не признает такой необходимости, поскольку это должен обеспечивать шариат. Она формально осуждает руководство новичками и учениками, осуществляемое суфийскими шейхами. Эта практика воспринимается ортодоксией как беспричинное оскорбление, наносимое безграничной эффективности шариата и его соответствию пророческой Сунне. «Самый жесткий протестантизм выглядит квази-жреческой религией на фоне этого непримиримого монотеизма, исключающего любое посредничество между человеком и его Богом» (Santillana). Не принимая во внимание обряд причащения и христианский догмат искупления, ислам не может допустить и священства – особой иерархии посредников для духовных даров.

Эти догматы, наряду с необходимостью церковной иерархии, представляются исламу несовместимыми с неотъемлемыми правами и абсолютной властью Аллаха над своими созданиями. Зачем тогда нужны посредники? Аллах знает все, он «ближе к правоверному, чем яремная (шейная) вена» (Коран 50, 15). Суть религии находится в исламе, «самоотречении в Аллахе» (3, 78; 29, 45). Коран (9, 31, ср. айат 34) упрекает иудеев и христиан за то, что «они держат своих книжников и монахов за господ себе». На деле это та прерогатива, которую шииты отдают своим имамам, «непогрешимым и безупречным», предполагаемым источникам благословений и благодати. В исламской системе нет места для исповеди. Прощение грехов достигается автоматически с помощью канонических мер наказания, худуд, обозначенных в Коране, налагаемых за определенные нарушения: адюльтер, мелкие кражи, употребление алкогольных напитков и т. д., а также с помощью ‘ибадат: молитвы, паломничества, поста, благотворительности и т. п. (2, 273; 9, 105) и, наконец, по закону и самим раскаянием виновного. Исповедание веры, шахада, защищает от вечных мук ада. В своей системе мистического обучения Газали советует грешникам внимание к своей совести, раскаяние, твердость намерений и, наконец, признание в грехах, но в присутствии Аллаха (см. главу Аскетизм).

Служащие в мечетях имамы, хатыбы, муэдзины не нуждаются в какой-либо специальной подготовке. Им достаточно знать свои обязанности и быть в состоянии их исполнять, например в должной мере владеть арабским языком. Муэдзинами (му’аззин) называют младших служителей, которые с высоты минарета должны созывать на ежедневные молитвы или, точнее, объявлять их, поскольку присутствие в мечети является факультативным, за исключением пятничной молитвы. Шейхам или имамам поручены определенные мечети или духовные заведения. Вожди суфийских братств также именуются шейхами. Никому из них такое положение не дает исключительного права руководить молитвой, это право демократически распределяется между всеми правоверными. Это руководство может осуществляться любым верующим, если он хороший мусульманин и в достаточной мере знает последовательность молитв. Обрезание же может сделать первый попавшийся цирюльник.

Кади и имамы мечети иногда руководят бракосочетаниями. Они выполняют эту обязанность в своем качестве привилегированных свидетелей или в качестве представителей гражданских властей, чтобы легализовать брачный контракт, но не в качестве какой-либо присущей их статусу прерогативы, поскольку она лишена духовного аспекта. Кади не вмешивается в церемонию, за исключением случаев, когда у невесты нет никакого родственника или опекуна (вали), чтобы ее представлять. Женщина не может выходить замуж за немусульманина (Коран, 2, 220). Для мужчины является возможным жениться на женщине из исповедующих религию Писания, и это уступка, которая оспаривалась некоторыми школами. Сущность исламского бракосочетания, в котором отсутствуют какие-либо ритуальные благословения, состоит в обещании, которым обмениваются брачующиеся и которое подтверждается присутствием вали – опекуна выходящей замуж – и, по крайней мере, двумя свидетелями, взрослыми мусульманами, а также уплатой женщине дара (махр, садак). Отсутствие вали или его представителя делает недействительным брачный контракт. Среди случаев признания недействительным брака отметим безумие, элефантизм, чесотку и т. п. Махр – это не столько дотация, сколько брачный подарок; его размер разнится у разных школ и не может быть меньше четверти динара. Все эти факты заставляют нас вновь прийти к выводу, что в исламе не существует Церкви, иерархии священников, нет центрального места одновременно руководителя и хранителя.

Научно-аналитический портал "Восточная трибуна"

[1] Наборы повторяющихся нараспев коротких молитвословий. – Прим. ред.

[2] Молитва за власти в конце каждой мессы. – Прим. ред.

[3] Как известно, шериф Хусейн поднял в 1916 г. антиосманское восстание в Хиджазе при прямой поддержке британцев, заручившись их обещанием стать «королем всех арабов». По мере его успешного продвижения в Левант британцы и французы стали препятствовать реализации его претензий на халифат вплоть до вооруженного противостояния. – Прим. ред.

Ал-Хусайн б. Хамдан ал-Хасиби. Величайшее руководство. Отрывки из Главы о посланнике Аллаха

Ал-Хусайн б. Хамдан ал-Хасиби. Величайшее руководство. Отрывки из Главы о посланнике Аллаха

Карстен Нибур. Описание путешествия в Аравию и прочие лежащие поблизости страны. Отрывок (Замечания о насайритах)

Карстен Нибур. Описание путешествия в Аравию и прочие лежащие поблизости страны. Отрывок (Замечания о насайритах)

Анри Ламменс. Ислам: верования и институты. Отрывок (алимы, отсутствие богослужения, отсутствие духовенства)

Анри Ламменс. Ислам: верования и институты. Отрывок (алимы, отсутствие богослужения, отсутствие духовенства)