Восточная трибуна

Научно-аналитический портал, открывающий доступ к уникальным историческим и религиозно-философским материалам, а также посвященный политическим, экономическим, научным и культурным аспектам жизни государств Азии, Ближнего Востока и Африки

Изучение наследия исмаилитов в программе исследований портала «Восточная трибуна»

20 марта 2025

-

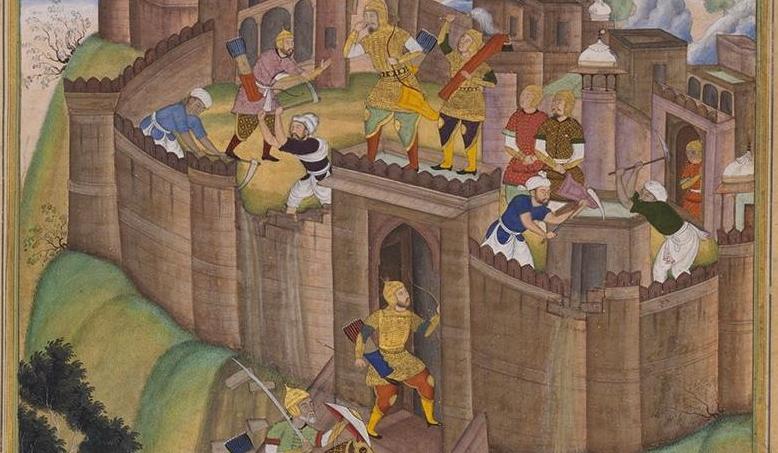

Источник изображения: Wikimedia Commons

-

Тема:

-

Страна:

На протяжении нескольких столетий с момента возникновения ислама в VII в. внутри стремительно расширявшегося мусульманского мира протекал длительный процесс формирования многочисленных конфессиональных течений, образовавшихся в рамках этой религии и, в частности, шиитского движения, оппозиционного по отношению к доминировавшему суннитскому большинству. Данное явление в значительной степени определило облик современного Ближнего Востока и соседних областей, населённых представителями различных мусульманских религиозных общин. Уникальное место в ряду таких конфессий занимает возникшее в последней трети VIII в. исмаилитское течение [1], адепты которого разработали во многом особую и носящую эклектичный характер доктрину на основе шиитских религиозно-политических представлений. В отличие от многих других сторонников установления власти потомков пророка Мухаммада по линии его двоюродного брата и зятя ʻАли б. Аби Талиба и дочери Фатимы, исмаилиты в какой-то степени приблизились к воплощению своих взглядов, создав просуществовавший с 909 по 1171 гг. Фатимидский халифат [2] со столицей в Каире, а затем Низаритское исмаилитское государство [3] с центром в иранской крепости Аламут (1090–1270), в которой базировался получивший известность на весь мир орден ассасинов [4]. Мало каким другим несуннитским мусульманским общинам удавалось добиться такого же могущества и оставить столь значимый след в истории региона.

К настоящему времени последователи исмаилизма полностью утратили былые политические позиции, а сама община, вокруг религиозных верований которой ещё со Средних веков разрастались многочисленные мифы, пережила ряд внутренних расколов. Вместе с тем адепты данного ответвления шиитского ислама, число которых достигает около 10 млн. человек с очень широким ареалом расселения, продолжают оставаться важным элементом сложной конфессиональной картины стран Передней, Центральной и Южной Азии, чему в значительной степени способствует активная социально-экономическая и гуманитарная деятельность руководства общины исмаилитов-низаритов, осуществляемая, в частности, Фондом развития Ага-хана [5].

Изучение истории и культуры последователей этой конфессии занимает важное место в программе исследований портала «Восточная трибуна». Актуальность этой работы обусловлена не только сугубо академическими вопросами, касающимися политической роли исмаилитов в средневековый период, а также особенностей их религиозной доктрины. Данное направление имеет и более практическое измерение, связанное с насущной необходимостью знакомства с культурно-историческим фоном жизни народов, населяющих зоны российских стратегических интересов, где могут реализовываться важные политические, экономические и гуманитарные инициативы. Эти территории включают, в частности, некоторые районы Таджикистана, Ирана, Турции, Сирии, Йемена и Индии.

На современном этапе богатое религиозно-философское и историческое наследие исмаилитов притягивает внимание исследователей из самых разных стран. Однако после длительного периода застоя в этом направлении, длившегося несколько десятилетий (начиная с 1818 г.), именно российским специалистам принадлежала с конца XIX и вплоть до конца первой трети ХХ в. пальма первенства в изучении истории и вероучения исмаилитской конфессии с упором на анализ аутентичных источников по соответствующей проблематике.

Основа для подобных изысканий в нашей стране была заложена путешественниками, военными и учёными ещё во время этнографических экспедиций XIX в., а также в ходе специальных исследований прикладного характера, которые в эпоху «Большой игры» в Азии [6] вели офицеры Генштаба. В этом направлении продолжила работать целая плеяда отечественных этнографов и в последующие периоды. Крупнейший для своего времени вклад в исследование истории и вероучения исмаилитов в мировом масштабе внёс В.А. Иванов (1886–1970), который досконально изучил ряд локальных общин и собрал большую коллекцию исмаилитских манускриптов, описав более семисот текстов. Одновременно с этим направлялись экспедиции в районы проживания низаритов в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на Памире (современный Таджикистан). В рамках этих проектов отечественные специалисты целенаправленно изучали данную общину и собирали ценный этнографический и рукописный материал о ней. Одной из наиболее крупных являлась экспедиция советской Академии наук в 1959 –1963 гг.

Большое количество исмаилитских источников, накопленных советскими и российскими учёными, хранится в различных фондах, преимущественно в Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге. В частности, свою личную коллекцию редких текстов передал ему когда-то видный российско-советский востоковед академик А.А. Семёнов (1873–1958). А в 1959 г., уже после его смерти, была опубликована одна из рукописей, подготовленная к научному изданию (правда, без перевода, на персидском языке) ещё им самим – «Книга по руководству для взыскующих верных» (Китаб би хидайат ал-му’минин ат-талибин) [7]. Данная работа представляет собой трактат «для внутреннего пользования» исмаилитами Индии, написанный в Бомбее примерно на рубеже XIX–XX вв. неким Фидаи Хорасанским, приближенным 48-го низаритского имама Ага-хана III (1877–1957). Но множество рукописных памятников из отечественных фондов ещё только ожидают своих исследователей.

Не случайно большой интерес к российским коллекциям проявляет такой специализированный международный центр, как лондонский Институт исмаилитских исследований. В декабре 2011 г. он и Институт восточных рукописей РАН провели в Санкт-Петербурге совместную конференцию, по результатам которой в 2014 г. издали сборник «Русские ученые об исмаилизме» [8].

За прошедшие десятилетия изучение исмаилизма российскими исследователями существенно продвинулось. В 1995 г. отечественным арабистом и сотрудником Института философии РАН, ныне академиком РАН А.В. Смирновым был опубликован научный перевод главного труда виднейшего богослова и проповедника на службе Фатимидского халифата Хамид ад-Дина ал-Кирмани (конец X – первая половина XI вв.) «Успокоение разума» (Рахат ал-ʻакл) [9]. В этом уникальном по своей ценности трактате наиболее подробно и систематизированно описывалась религиозно-философская доктрина исмаилитов в Средние века. В 2002 г. Институт востоковедения РАН направил этнографическую экспедицию в афганскую провинцию Бадахшан, где проводились изыскания российских учёных совместно с АН Таджикистана и Хорогским университетом. В Институте этнологии и антропологии РАН Т.С. Каландаровым в 2022 г. была издана монография «Исмаилиты Памира» [10]. Продолжается работа с письменными источниками в стенах Института философии РАН. В 2021 г. вышла в свет книга Т.Г. Корнеевой «Насир Хусрав и его философские взгляды» [11], посвящённая наследию этого выдающегося персидского поэта, путешественника, богослова и проповедника, исповедовавшего исмаилизм. Она же готовит переводы таких его трактатов, как «Шесть глав» [12] и «Лик веры» [13]. Одновременно с этим в последние два десятилетия на русский язык были переведены несколько основательных трудов, принадлежащих перу иностранных авторов, таких как Фархад Дафтари и Маршалл Ходжсон.

Платформу для продолжения и углубления исследований по данному направлению предоставляет портал «Восточная трибуна». Соответствующая работа будет включать подготовку материалов по отдельным проблемам исмаилитской истории и религиозной доктрины. Большое внимание планируется уделить также изучению и переводу на русский язык оригинальных источников по данной тематике.

Практическая значимость этой исследовательской области подтверждается глубокой заинтересованностью Министерства иностранных дел РФ, от руководства которого в адрес «Восточной трибуны» поступило специальное обращение. В нём Порталу напрямую предложено проводить совместно с ИВР РАН и ИВ РАН академические изыскания по исмаилитской тематике в интересах российского внешнеполитического ведомства.

Важное научное, а возможно и политическое, значение имеет изучение наследия не только низаритов (памирских, сирийских, индийских), но и других течений, сложившихся в рамках исмаилитской конфессии. В первую очередь это касается мусталитов-тайибитов [14], в конце XVI – начале XVII вв. расколовшихся на даудидов (Индия, Пакистан, Йемен) и сулайманитов (Йемен, Саудовская Аравия) [15]. Ещё одной перспективной темой в рамках данного направления являются сравнительные исследования исмаилитских текстов и трудов представителей других религиозно-философских традиций – имамитской, нусайритско-алавитской, друзской, суфийской и др.

В целом, предстоит большая научная работа, включающая в себя исторический и религиоведческий анализ, а также перевод оригинальных трактатов с нескольких восточных языков, включая освоение аутентичных рукописных материалов.

[1] Возникновение исмаилизма связано с расколом, произошедшим внутри шиитского движения после смерти шестого имама Джаʻфара ас-Садика в 765 г. Большинство шиитов признали следующим – седьмым – имамом его сына Мусу ал-Казима (впоследствии они получили название «имамиты»). Однако другая группа считала истинным преемником ас-Садика его старшего сына Исмаʻила и, поскольку тот скончался ещё при жизни отца в 762 г., признала следующим имамом его сына Мухаммада. Сторонники сохранения имамата в потомстве Исмаʻила стали называть себя «исмаилитами».

[2] Фатимидский халифат – государство шиитов-исмаилитов, основанное в 909 г. проповедником ʻУбайдаллахом, возглавившим берберское восстание в Тунисе. Свергнув правившую там в то время династию Аглабидов, в 910 г. ʻУбайдаллах объявил себя халифом. Члены основанной им династии Фатимидов возводили своё происхождение к дочери пророка Мухаммада Фатиме через сына шестого шиитского имама Исмаʻила б. Джаʻфара. На протяжении X – первой трети XI вв. Фатимидский халифат стремительно расширялся, в его состав вошли Магриб, Египет, Палестина, часть Сирии, Хиджаз и Йемен. С 971 г. столицей государства являлся Каир. Однако с середины XI в. Фатимидский халифат вступил в период упадка, в результате которого к власти в 1171 г. пришёл курдский эмир Салах ад-Дин, основавший династию Айубидов и объявивший верность аббасидским халифам.

[3] После смерти фатимидского халифа ал-Мустансира в 1094 г. внутри исмаилитского движения случился раскол на общины низаритов и мусталитов: первая признавала имамом старшего сына скончавшегося правителя Низара, вторая – младшего сына ал-Мустаʻли. Мусталиты преобладали в Северной Африке и представляли собой более умеренное с точки зрения религиозной пропаганды и методов политической борьбы течение. Низариты же (или восточные исмаилиты), выступавшие за более радикальные идеи, преобладали в Сирии, Иране, а также некоторых территориях восточнее, не входивших в состав Фатимидского халифата. В 1090 г. низаритским проповедником ал-Хасаном ас-Саббагом (ум. в 1124 г.) и его сторонниками было основано отдельное государство, центром которого стала иранская крепость Аламут. Оно просуществовало до середины XIII в., пав под ударом монгольских войск, которые в 1256 г. захватили Аламут (устроив там массовую резню исмаилитов), а в 1270 г. – последнею низаритскую крепость в Иране Гирдкух. После этого началась массовая миграция назаритов в Индию, со временем ставшую главным очагом их проживания. С первой половины XIX в. духовный глава общины носит титул Ага-хан.

[4] Подвергавшиеся суровым преследованиям со стороны тюркской династии сельджукитских султанов, низариты широко использовали такие методы борьбы, как террор и политическое убийство. Идейным вдохновителем этой стратегии был основатель низарсктого государства ал-Хасан ас-Саббаг. Исполнители соответствующих акций получили в европейских источниках известность как «ассасины». Согласно наиболее распространённой версии, это наименование происходит от арабского слова хашишийун, которым их называли за то, что они регулярно употребляли наркотики (хашиш).

[5] Фонд развития Ага-хана (Aga Khan Development Network) – сеть частных агентств по гуманитарному и экономическому развитию, основанная 49-м низаритским имамом Ага-ханом IV (1936–2025). В настоящее время работает приблизительно в тридцати государствах, преимущественно в беднейших регионах Азии и Африки.

[6] «Большая игра» – геополитическое противостояние между Российской и Британской империями за господство в Центральной Азии в XIX – начале XX вв.

[7] Фидаи Хорасанский. Китаб би хидайат ал-му’минин ат-талибин. М.: Издательство Восточной литературы, 1959.

[8] Русские учёные об исмаилизме / Под ред. С.М. Прозорова, Х. Элназарова. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2014.

[9] Ал-Кирмани, Хамид ад-Дин. Успокоение разума. Предисловие, перевод с араб. и коммент. А.В. Смирнова. М.: Ладомир, 1995.

[10] Каландаров Т.С. Исмаилиты Памира. М.; СПб.: Нестор-История, 2022.

[11] Корнеева Т.Г. Насир Хусрав и его философские взгляды. М.: Садра, 2021.

[12] Nasir Khusraw. Shish fasl (Six chapters). Persian Text, edited & translated into English by W. Ivanow. Leiden: Brill, 1949.

[13] Один их экземпляров данного произведения хранится в Институте восточных рукописей РАН.

[14] Таййибиты – единственное сохранившееся до наших дней ответвление течения мусталитов. Образовалось в результате раскола, случившегося после смерти двадцатого мусталитского имама, фатимидского халифа ал-Амира би-Ахкамиллаха в 1130 г., когда часть общины поддержала имамат его двухлетнего сына ат-Таййиба, а другая – ʻАбд ал-Маджида ал-Хафиза ли-Диналлаха. Если сторонники последнего (хавизиты) практически исчезли вскоре после падения Фатимидского халифата в 1171 г., то таййибиты на несколько столетий закрепились в Йемене, где у них уже существовала развёрнутая сеть во главе с верховным проповедником (ад-даʻи ал-мутлак). В дальнейшем их пропаганда имела большой успех в Индии, и в начале XVII в. религиозный центр таййибитов переместился в Гуджарат, куда переселилась и большая часть общины.

[15] В конце XVI – начале XVII вв. внутри общины таййибитов произошёл очередной раскол: большая часть их признала верховным проповедником Дауда б. Кутбшаха, с которым переселилась в Индию, а меньшая выступила на стороне Сулаймана б. Хасана, оставшись на территории Йемена. Первая группа получила наименование «даудиты» и сейчас больше известна как даудиты-бохра, за второй закрепилось название «сулайманиты». Между двумя этими общинами практически нет догматических различий.

Архивы заговорили… «Восточная трибуна» готовит издание перевода французских дипломатических документов по истории Ливана и Сирии в эпоху мандата

Архивы заговорили… «Восточная трибуна» готовит издание перевода французских дипломатических документов по истории Ливана и Сирии в эпоху мандата

«Математики короля» – французские миссионеры на службе маньчжурских императоров (XVII–XVIII вв.). Часть I

«Математики короля» – французские миссионеры на службе маньчжурских императоров (XVII–XVIII вв.). Часть I

Хашим ‘Усман и его труды по истории и вероучению алавитской конфессии

Хашим ‘Усман и его труды по истории и вероучению алавитской конфессии

Труды германского исламоведения в программе исследовательской и переводческой работы портала «Восточная трибуна»

Труды германского исламоведения в программе исследовательской и переводческой работы портала «Восточная трибуна»