Восточная трибуна

Научно-аналитический портал, открывающий доступ к уникальным историческим и религиозно-философским материалам, а также посвященный политическим, экономическим, научным и культурным аспектам жизни государств Азии, Ближнего Востока и Африки

Трактат ал-Хусайна б. Хамдана ал-Хасиби «Величайшее руководство» и его место в современном алавитском дискурсе

6 марта 2025

-

Источник изображения: ot-portal.com

-

Тема:

-

Страна:

Формирование нусайритско-алавитского ответвления шиитского ислама, представители которого в настоящее время проживают в основном в Сирии, а также ряде соседних государствах, таких как Ливан и Турция, не было одномоментным и происходило на протяжении многих столетий. Традиционно основание общины, которая с Средних веков была известна как «нусайритская», а с первой трети XX в. именуется «алавитской», связывается с деятельностью Мухаммада б. Нусайра ан-Нумайри (ум. в 869 г.). Однако озвученные им идеи, вокруг которых строилось это вероучение, с одной стороны, уходили корнями в предшествующие столетия и были унаследованы им ещё от первых поколений шиитских мистиков, а с другой – не приобрели при нём структурированного и оконченного вида и в значительной степени были доработаны в более поздние периоды. При этом и группа последователей нового течения, отнесённого мусульманскими ересиологами к категории «крайних» шиитских сект (гулат) [1], являлась поначалу малочисленной. Основная работа по систематизации ранней нусайритской доктрины и её распространению была проделана преемниками Мухаммада б. Нусайра, которые составили целый пласт трактатов, развивавших и детализировавших это отличающееся своим эзотерическим и синкретическим характером вероучение, и значительно расширили круг его адептов.

Однако содержание нусайритско-алавитской религиозной доктрины и подробности ранней истории этого течения на протяжении многих веков хранились лидерами и рядовыми последователями конфессии в строжайшей тайне в силу закрытого характера вероучения, а также сложных политических условий, вынуждавших представителей общины скрывать свои истинные верования. Несмотря на то, что в последние десятилетия был опубликован целый ряд недоступных ранее трактатов, приписываемых главным нусайритским идеологам и проливающих свет на особенности их религиозных представлений, основанных на «внутреннем», батинитском [2] толковании положений ислама, эти работы всё ещё не имеют официального признания со стороны алавитов. Характерно, что их современные авторы и богословы, стремясь подчеркнуть мусульманскую шиитско-имамитскую [3] идентичность своей общины на фоне многовековой и продолжающейся враждебности со стороны представителей суннитского ислама, всячески отрицают подлинность и авторитетность этих средневековых трудов, отвергая в публичном пространстве описываемые в них идеи.

Гораздо большим признанием пользуются трактаты, написанные в рамках «умеренного» шиитского религиозно-философского дискурса. Наиболее актуальной среди них бесспорно является работа «Величайшее руководство» («ал-Хидайа ал-кубра») [4], позиционируемая современными алавитами в качестве самого авторитетного теологического источника и принадлежащая перу виднейшего религиозного и политического лидера общины в середине X в. ал-Хусайна б. Хамдана ал-Хасиби (ум. в 969 г.). Эта книга имеет уникальный статус для адептов конфессии, связанный как с её содержанием, отражающим «явную» (захир) сторону вероучения, так и с личностью автора, в деятельности которого тесно переплетаются и классическая имамитская, и эзотерическая нусайритская традиции.

Ал-Хасиби сыграл ключевую роль в систематизации идей ранней нусайритской доктрины, консолидации её последователей и расширении их прозелитической деятельности, которая в X–XI вв. охватывала не только Сирию и Ирак, но и соседние земли, включая Египет и Иран. В числе прочего, им были основаны два крупных центра нусайризма – в Халебе и Багдаде. Вместе с тем, будучи лидером нусайритов, ал-Хасиби считал себя руководителем не какой-то отколовшейся секты, а всех «истинных шиитов» (шиа‘т ал-хакк) [5], как он называл единоверцев [6]. Стремясь увеличить число адептов этой конфессии и усилить её политические позиции, с одной стороны, и руководствуясь принципом сокрытия своей веры в целях безопасности (такийя) – с другой, ал-Хасиби позиционировал себя не столько как нусайритского (или нумайритского), но, в первую очередь, как имамитского религиозного авторитета. В результате ему удалось заручиться поддержкой сразу двух влиятельных шиитских династий того времени: Хамданидов в Халебе и Буидов в Багдаде. Особое покровительство ему оказывал халебский эмир Сайф ад-Даула ал-Хамдани (916-967) [7].

Значение ал-Хасиби в истории нусайритско-алавитского течения связано не только с его уникальной ролью в развитии и идейном формировании этой конфессии, но и с его статусом наиболее авторитетного публично признаваемого духовного наставника как для современных алавитов, так и для адептов конфессии в Средние века. Особое положение ал-Хасиби в нусайритско-алавитской доктрине отражено в соответствующих религиозных текстах. Так, например, приведённая в «Книге наставлений шейхам» («Китаб ал-машйаха») клятва верности гласит: «…Нет суждения, кроме суждения нашего шейха и господина Абу ‘Абдаллаха ал-Хусайна б. Хамдана ал-Хасиби, носителя [истинного] вероучения, человека чести и доверия, свершителя договоров…» [8]. А в трактате «Книга обучения нусайритской вере» («Китаб та‘лим дийанат ан-нусайрийа»), известном также как «Катехизис нусайритской веры», на вопрос о том, кто распространил эту доктрину «во всех землях», даётся ответ: «Это наш господин Абу ʻАбдаллах б. Хамдан [ал-Хасиби] (мир и благословение Аллаха ему и его ученикам!)» [9]. Многие современные исследователи называют его «реальным основателем секты» [10], «важнейшей фигурой в истории алавитского течения» [11] и «самым известным» нусайритским учёным, обладающим уникальным авторитетом среди нынешних алавитов [12].

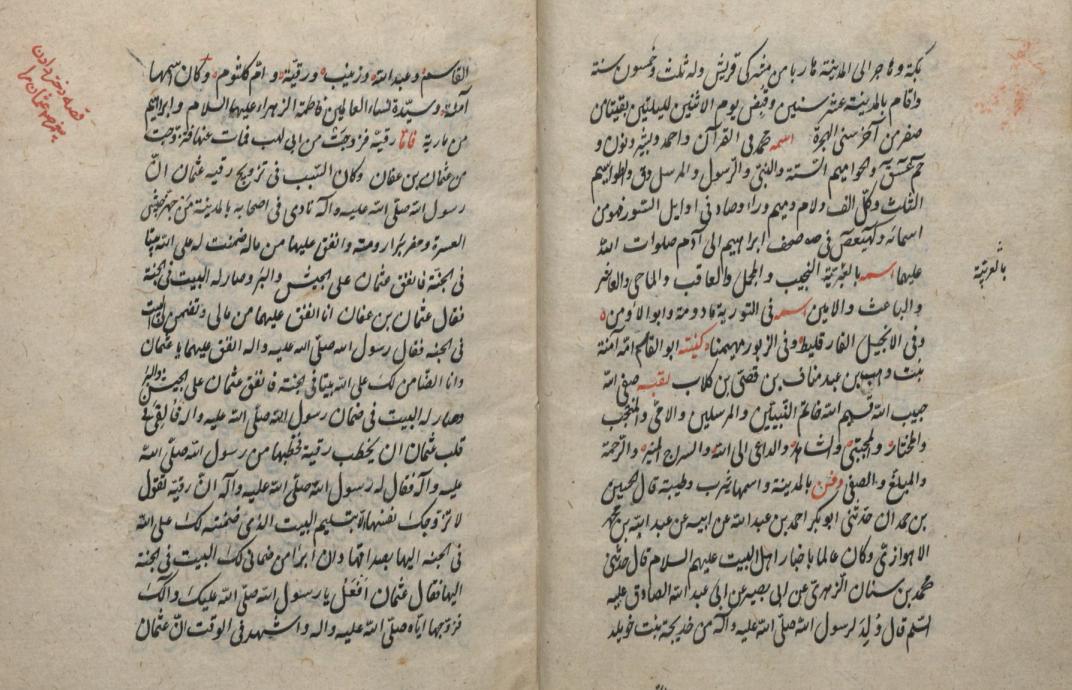

Перу ал-Хасиби принадлежит целый ряд трактатов, как раскрывающих суть непосредственно нусайритских верований, так и написанных в соответствии с имамитской религиозной доктриной. Именно ко второй категории относится «Величайшее руководство» – его наиболее известный и актуальный среди современных алавитов теологический труд. Работа над его переводом в настоящее время ведётся коллективом научно-аналитического портала «Восточная трибуна».

Эта книга, посвящённая автором своему покровителю Сайф ад-Дауле ал-Хамдани, представляет из себя сборник хадисов, каждый из которых имеет самостоятельный сюжет и рассказывает о ключевых фигурах шиитской истории. Данная работа является единственным сохранившимся трактатом ал-Хасиби, написанным им в рамках имамитской традиции. В нём изложены преданий о жизни, добродетелях и деяниях четырнадцати «непогрешимых» (ма‘сумун), коими в исна‘ашаритском шиизме принято называть пророка Мухаммада, его дочь Фатиму и двенадцать имамов, начиная от ‘Али б. Аби Талиба [13] и заканчивая последним из них Мухаммадом ал-Махди. При этом, как считает израильский исследователь Ярон Фридман, тот факт, что «Величайшее руководство» практически лишено мистической составляющей, служит подтверждением того, что ал-Хасиби использовал имамитскую идентичность в качестве такийи. По мнению учёного, нусайритский лидер, несмотря на своё положение и авторитетность, не мог позволить себе написать батиниткий трактат, открыто посвятив его лидеру династии Хамданидов, которая исповедовала умеренную версию шиизма [14].

Исследуемый труд состоит из четырнадцати глав (баб), каждая из которых посвящена одному из «непогрешимых». Книга является одним из старейших текстов, стремящихся обосновать имамат [15] ‘Али и его потомков совершенными им «чудесами» (му‘джиза). При этом хадисы о них подкрепляются ссылками на цепочку их передатчиков (иснад) – в соответствии с общей для исламских текстов традицией. Каждая глава разделена на две основные части: первая содержит общую биографическую информацию о том или ином «непогрешимом», а вторая – хадисы с описанием совершенных им чудес, а также присущих ему сверхъестественных сил и качеств. К этому числу относятся, например, пророчества, знание недоступных простым смертным вещей и такие деяния, как оживление мертвых, путешествие по земле в мгновение ока, умение разговаривать с животными и растениями и т.д. Практически каждый хадис завершается словами: «И это было одним из доводов за него». При этом по каждой из четырнадцати фигур приведён разный объём информации. Если некоторым из них ал-Хасиби посвятил буквально по несколько страниц, то на главу о последнем, «скрытом» имаме Мухаммаде ал-Махди приходится около четверти всей работы [16]. Вместе с тем она содержит немало значимых сведений, позволяющих с большей точностью реконструировать историю широкого шиитского течения и жизнь отдельно взятых деятелей (в том числе и самого ал-Хасиби) в VIII–X вв.

Многие хадисы, представленные в трактате, составлены в форме диалогов Мухаммада и имамов как со своими сторонниками, так и с политическими и религиозными противниками. Наряду с доказательством особого статуса четырнадцати «непогрешимых» именно изобличение их оппонентов является одним из главных лейтмотивов изложенных в книге преданий. В соответствии с более широкой шиитской традицией, к числу таких врагов «людей дома Пророка» (ахл ал-байт) отнесены, например, считающиеся суннитами первым и вторым «праведными» халифами Абу Бакр (632–634) и ʻУмар (634–644), которые, если верить ал-Хасиби, лишь притворялись сподвижниками Мухаммада, а в реальности ненавидели его и даже пытались убить [17].

В целом, как это зачастую характерно для шиитских религиозно-исторических произведений, материал содержит некоторые расхождения с данными других источников. Так, например, уже в самом начале работы приводится хадис об одной из дочерей Мухаммада Рукайе, в котором указывается, что она вышла замуж за ʻУсмана б. ʻАффана (впоследствии третьего правителя Халифата) в 630 г. и скончалась вскоре после этого, не успев вступить с ним в супружескую связь [18]. При этом в большинстве источников сообщается, что она умерла в 624 г., к тому времени успев родить от ʻУсмана сына, названного ʻАбдаллах. А в главе, посвященной Фатиме, говорится, что она умерла в восемнадцать лет [19], в то время, как общепринятая версия гласит, что дочь Пророка скончалась в двадцативосьмилетнем возрасте.

Вместе с тем в «Величайшем руководстве» содержится большое количество хадисов, призванных подчеркнуть особую роль в исламской общине ‘Али б. Аби Талиба, который, согласно тексту, является единственным её членом, достойным называться Повелителем правоверных (амир ал-му’минин). «Это, – пишет ал-Хасиби, – величайший титул, которым Аллах отличил его одного, ибо ни до, ни после него никто не именовал себя так, если только не был он слабоумным или порочным» [20]. Значительный акцент в книге делается на том, что ʻАли обладал множеством имён, некоторые из которых приводились ещё в священных текстах, появившихся задолго до начала посланнической миссии Мухаммада, в том числе в Торе. При этом первому шиитскому имаму приписываются слова о том, что число его имён достигает трёхсот [21].

«Величайшее руководство» относится к числу наиболее авторитетных религиозных книг для современных адептов алавизма. В соответствии с уже устоявшимся принципом сокрытия своих истинных верований, особенно актуальным в свете усилий общины в XX–XXI вв. по интеграции в исламский мир и продолжающихся политических конфликтов на Ближнем Востоке, они не признают открыто подлинность других – батинитских – работ, приписываемых ал-Хасиби и дошедших до наших дней. В частности, именно этот трактат особо выделят Мухаммад Амин Галиб ат-Тавил, видный представитель сирийской алавитской общины первой трети XX в., написавший знаковую книгу «История алавитов» («Тарих ал-‘алавийин»), которая впервые была издана в 1924 г. и зафиксировала многие отличительные черты новой алавитской самоидентификации и историографии. По словам ат-Тавиля, ал-Хасиби «принадлежат сочинения, которые, если бы их не искажали руки невежд, стали бы величайшими образцами религиозной и нравственной литературы, что доказывает его книга “Величайшее руководство”» [22]. В похожем ключе позиционирует этот трактат и современный сирийско-алавитский историк Хашим ‘Усман. На страницах своей работы «Алавиты между мифом и реальностью» («ал-‘Алавийун байна-л-хакика ва-л-устура») он активно пытается доказать, что многие тексты, часто использующиеся в качестве источника по изучению нусайритско-алавитской доктрины, являются подделкой. ‘Усман подчёркивает, что «ал-Хасиби, которого многие считают наставником нусайритов, был одним из создателей имамиского фикха [23]» [24]. Приводя список его книг, сирийский автор перечисляет лишь те из них, которые были, судя по всему, написаны именно в рамках «умеренной» шиитской традиции. При этом особое место ‘Усман отвёл именно трактату «Величайшее руководство»: стремясь, видимо, продемонстрировать, что верования алавитов совпадают с положениями имамитской доктрины, он в конце своего труда опубликовал большой отрывок из вышеупомянутого произведения ал-Хасиби [25]. Весьма характерный комментарий по этой теме дал также и ливанский автор ‘Али ‘Азиз ал-Ибрахим, активно стремящийся доказать имамитскую идентичность алавитов и даже уравнять эти два направления шиизма: «“Величайшее руководство” относится к числу драгоценных книг, оказавших глубокое влияние на алавитскую шиитскую мысль. Автор посвятил её эмиру Сайф ад-Дауле ал-Хамдани, известному своей приверженностью алавизму и шиизму. Мы предполагаем, что [посторонние] руки вмешались в остальные его книги, что-то в них добавляя, что-то из них удаляя и искажая их содержание, отчего в них стала преобладать крайность» [26].

Вместе с тем стоит отметить, что этот трактат пользуется авторитетом не только среди алавитов, но и признается в качестве источника хадисов некоторыми видными богословами-исна‘ашаритами, среди которых он известен также под названиями «История имамов» («Тарих ал-а’имма») или «Руководство в истории имамов и их чудес» («ал-Хидайа фи тарих ал-а’имма ва му‘джизатихим») [27]. В частности, немало ссылок на ал-Хасиби и его труд имеется в многотомном сборнике хадисов иранского алима Мухаммада Бакири ал-Маджлиси (ум. в 1700 г.) «Моря света» («Бихар ал-анвар») [28]. В положительном ключе о нём высказывается также и более поздний ливанский богослов-имамит Мухсин ал-Амин ал-‘Амили (1867-1952) [29]. Однако такое отношение больше характерно для шиитских улама Нового и Новейшего времени. Многие имамитские авторы, жившие приблизительно в ту же эпоху, что и ал-Хасиби, например, Ахмад ‘Али ан-Наджаши (982-1058) и Ахмад б. ал-Хусайн ал-Гада’ири (XI в.), относились к нусайритскому автору гораздо более враждебно [30].

Впервые «Величайшее руководство» в том виде, в котором оно распространено сейчас, было опубликовано в 1986 г. в Бейруте Организацией «Воззвание», которая в дальнейшем несколько раз переиздавала эту книгу. В самом конце её анонимный издатель отмечает, что представленный в ней текст содержит полную версию трактата, поясняя при этом, что её удалось восстановить благодаря дополнениям, взятым из других списков [31]. Отражая, в первую очередь, имамитскую составляющую богословской деятельности ал-Хасиби, эта работа отлично вписывается в современные тенденции, характерные для самоидентификации адептов алавизма, которые с 20-х гг. XX в. активно позиционируют себя как часть имамитского ответвления шиитского ислама. Неслучайно, что анонимный издатель особо подчёркивает в предисловии их принадлежность к мусульманской умме, отмечая: «Хасибитская община – это группа правоверных, верная пречистому семейству [32] корнями и ответвлениями, иносказательно и по сути, словом и делом. Они, то есть последователи его пути, стоят под знаменем “нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его посланник” и веры в линию имамов… Они прочитали Коран таким, каким он был ниспослан, уверовали в него, поверили в его постулаты, последовали за сунной посланника [Аллаха]… и пошли по верному пути его рода» [33]. Чуть дальше издатель выступает с главным для современной алавитской официальной самоидентификации тезисом: «Алавиты – это мусульмане, имамиты, джа‘фариты. Они придерживаются основ исламского шариата как своего вероучения, выполняют его положения в соответствии с мазхабом шестого имама Абу ‘Абдаллаха Джа‘фара ас-Садика словом, делом, поведением и образом жизни, и не видят альтернативы исламу» [34]. Именно в контексте этой публичной идентичности стоит воспринимать столь высокую популярность трактата ал-Хасиби, многократно переиздававшегося в последние годы, у нынешних представителей конфессии.

«Величайшее руководство» открывает серию публикаций источников по истории и вероучению нусайритско-алавитской общины в рамках научно-исследовательской деятельности портала «Восточная трибуна». Книга, несмотря на отсутствие прямых указаний на «внутреннюю», мистическую составляющую нусайритской доктрины, имеет большое научное значение. С одной стороны, оно обусловлено тем, что этот трактат содержит важную информацию по вероучению и истории как нусайризма, так и шиизма в целом. С другой стороны, работа ал-Хасиби имеет немалую религиоведческую ценность, так как она позволяет лучше понимать имамитскую религиозно-историческую традицию, одновременно с этим проливая свет на «явные» аспекты нусайритско-алавитского вероучения. Последнее особенно актуально с учётом современных тенденций в самоидентификации и самопрезентации алавитов с опорой на имамитскую составляющую, в которой «Величайшее руководство» выступает чуть ли не главным теологическим и историческим источником для адептов конфессии. Кроме научных кругов, трактат может быть использован в качестве хрестоматийного материала в профильных учебных заведениях, а также представить интерес для широкой аудитории, изучающей историю ислама.

Научно-аналитический портал "Восточная трибуна"

[1] См., например: Аш-Шахрастани, Мухаммад б. ‘Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах. Часть 1. Ислам. Перевод с арабского, введение и комментарий С.М. Прозорова. М., 1984. С. 164.

[2] От арабского слова батин – «внутренний, скрытый, эзотерический». Часто противопоставляется «явному» (захир), то есть прямому толкованию смысла религиозных текстов и доктрин.

[3] Имамизм (имамийа) – основная, считающаяся «умеренной» ветвь шиитского ислама, последователи которой признают двенадцать имамов из рода ‘Али б. Аби Талиба и также именуются «исна‘ашаритами» (исна‘ашарийа, «двунадесятники»).

[4] Ал-Хасиби, Абу ‘Абдаллах ал-Хусайн б. Хамдан. Ал-Хидайа ал-кубра. Бейрут, 2015.

[5] Другим возможным вариантом перевода данного выражения является «сторонники истины».

[6] Friedman, Yaron. The Nusayri-ʿAlawis. An Introduction to the Religion, History and Identity of the Leading Minority in Syria. Brill, 2010. P. 20.

[7] Ibid. P. 17-34; Moosa, Matti. Extremist Shiites. The Ghulat Sects. New York, 1988. P. 263-266.

[8] Китаб ал-маш’йаха. Силсилат ат-турас ал-‘алавий. Т. 9. Под ред. Абу Мусы и шейха Мусы. Дийар Акль, Ливан, 2009. C. 154.

[9] Bar-Asher, Meir M.; Kofsky, Aryeh. The Nusayri-ʿAlawi Religion: an Enquiry into Its Theology and Liturgy. Brill, 2002. P. 220.

[10] Friedman, Yaron. The Nusayri-ʿAlawis. P. XII, 5, 17.

[11] Силсилат ат-турас ал-‘алавий. Т. 1. Под ред. Абу Мусы и шейха Мусы. Дийар Акль, Ливан, 2006. С. 8.

[12] Ал-Хасиби, ал-Хусайн б. Хамдан. Ар-Рисала ар-Растбашийа. Под ред. Рива’ Джамаля ‘Али. 2014. С. 64.

[13] ʻАли б. Аби Талиб (599–661) – двоюродный брат, зять и сподвижник пророка Мухаммада. Правил в 656–661 гг. как четвёртый из халифов, считающихся в суннитском исламе «праведными» (рашидун). С именем ʻАли связано зарождение в исламе шиитского движения, последователи которого почитают его как первого имама (предводителя мусульманской общины), являвшегося после смерти Мухаммада его единственным легитимным преемником, но оттеснённого от власти тремя первыми халифами-«узурпаторами» (Абу Бакром, ʻУмаром и ʻУсманом). Все пять лет правления ʻАли прошли в условиях ожесточённой гражданской войны, победителем из которой вышел Муʻавийа б. Аби Суфйан, впоследствии ставший первым халифом из династии Омейядов. Погиб от рук представителя хариджитов – религиозно-политического движения, враждебного как к ʻАли, так и к Муʻавие. Культ ʻАли занимает центральное место в религиозных доктринах практически всех ответвлений шиитского ислама, в том числе в алавизме.

[14] Friedman, Yaron. The Nusayri-ʿAlawis. P. 26.

[15] Имамат (от глагола амма – «стоять впереди», «руководить») – институт верховного руководства мусульманской общиной, в рамках которого сливаются светская и духовная власть. Учение об имамате ‘Али б. Аби Талиба и его потомков является центральным догматом шиитского ислама.

[16] Ал-Хасиби, Абу ‘Абдаллах ал-Хусайн б. Хамдан. Ал-Хидайа ал-кубра. С. 328-427.

[17] Там же. С. 43–45; 76–82.

[18] Там же. С. 39–41.

[19] Там же. С. 173.

[20] Там же. С. 90.

[21] Там же. 89–90.

[22] Ат-Тавил, Мухаммад Амин Галиб. Тарих ал-‘алавийин. Бейрут, 1979. С. 260.

[23] Фикх («глубокое понимание», «знание») – доктрина о правилах поведения и социальных нормах в исламе. Сформировавшись как своего рода мусульманская «юриспруденция», фикх является одной из основных религиозно-правовых «наук» в рамках ислама.

[24] ‘Усман, Хашим. Ал-‘Алавийун байна-л-устура ва-л-хакика. Бейрут, 1994. С. 203.

[25] Там же. 271-337.

[26] Ал-Ибрахим, ‘Али ‘Азиз. Ал-‘Алавийун байна-л-гулувв ва-л-фалсафа ва-т-тасаввуф ва-т-ташаййу‘. Бейрут, 1995. С. 55.

[27] Ibid. P. 34; Ал-‘Амили, Мухсин ал-Амин. А‘йан аш-ши‘а. Ч. 5. Бейрут, 1983. С. 491.

[28] Friedman, Yaron. The Nusayri-ʿAlawis. P. 26.

[29] Ал-‘Амили, Мухсин ал-Амин. А‘йан аш-ши‘а. Ч. 5. С. 490-497.

[30] Там же. С. 490-491.

[31] Ал-Хасиби, Абу ‘Абдаллах ал-Хусайн б. Хамдан. Ал-Хидайа ал-кубра. С. 426.

[32] «Пречистое семейство» (ал-‘итра ат-тахира) включает, согласно шиитской традиции, пророка Мухаммада, его двоюродного брата и зятя ‘Али б. Аби Талиба (он же – первый имам), дочь Фатиму, а также двоих сыновей ‘Али и Фатимы – ал-Хасана (второй имам) и ал-Хусайна (третий имам).

[33] Ал-Хасиби, Абу ‘Абдаллах ал-Хусайн б. Хамдан. Ал-Хидайа ал-кубра. С. 9.

[34] Там же. С. 18.

Ал-Хусайн б. Хамдан ал-Хасиби. Величайшее руководство. Отрывки из Главы о посланнике Аллаха

Ал-Хусайн б. Хамдан ал-Хасиби. Величайшее руководство. Отрывки из Главы о посланнике Аллаха

Архивы заговорили… «Восточная трибуна» готовит издание перевода французских дипломатических документов по истории Ливана и Сирии в эпоху мандата

Архивы заговорили… «Восточная трибуна» готовит издание перевода французских дипломатических документов по истории Ливана и Сирии в эпоху мандата

«Математики короля» – французские миссионеры на службе маньчжурских императоров (XVII–XVIII вв.). Часть I

«Математики короля» – французские миссионеры на службе маньчжурских императоров (XVII–XVIII вв.). Часть I

Хашим ‘Усман и его труды по истории и вероучению алавитской конфессии

Хашим ‘Усман и его труды по истории и вероучению алавитской конфессии

Труды германского исламоведения в программе исследовательской и переводческой работы портала «Восточная трибуна»

Труды германского исламоведения в программе исследовательской и переводческой работы портала «Восточная трибуна»